ফরেনসিক সায়েন্স হল বিজ্ঞানের এমন একটি ফলিত শাখা যেখানে পদার্থবিদ্যা,

রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা কিংবা বিজ্ঞানের অন্যান্য বিশুদ্ধ শাখার জ্ঞানকে

কাজে লাগিয়ে কোন অপরাধের সূত্র খোঁজা বা বিশদ তদন্ত চালানো হয়। বিজ্ঞানের

অন্যান্য শাখার তুলনায় এই শাখাটির বিকাশ হয়েছে বেশ ধীরলয়ে। আর তাই আধুনিক

ফরেনসিক সায়েন্স বলতে আমরা যা বুঝি তার মূল গোড়াপত্তন শুরু হয় গত শতাব্দী

থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কিত গবেষণায় যাকে পথিকৃৎ

বলা যায় তিনি একজন বাঙালি বিজ্ঞানী। তার নাম নির্মলকুমার সেন।

অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার হরিনগর গ্রামে নির্মলকুমারের জন্ম। তার

জন্মের কিছুদিন পরেই তার পিতা প্যারীমোহন সেন এবং মাতা সরোজিনী সপরিবারে

পাবনায় চলে আসেন। পাবনাতেই নির্মলকুমারের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পাবনা

ইন্সটিটিউশন থেকে থেকে ১৯১৫ সালে মাধ্যমিক পাশ করবার পর তিনি ভর্তি হন

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। এই কলেজ থেকে তিনি প্রথম শ্রেণী পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন

বিভাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর

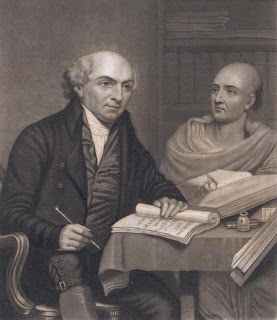

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা

করতেন প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা নির্মল কুমার সেনকে অনেকখানি

প্রভাবিত করে। আর তাই জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের অধীনেই তিনি তাঁর ডক্টরেট গবেষণা

শুরু করেন। বাংলার তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা বিচারে পাট শিল্পের গুরুত্ব

ছিল ছিল অপরিসীম। আর তাই তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে পাট বীজের

রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে আরও বিশদরূপে জানবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল “কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ জুট সীডস”। এই গবেষণা

চলাকালীন সময়েই তিনি তৎকালীন ঢাকা গভর্নমেন্টাল কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান

করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই বছর পাটবীজের

রাসায়নিক গঠনের উপর তার এই গবেষণার জন্য তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে

এলিয়ট প্রাইজ পান।

১৯৪২ সালে নির্মল কুমার সেনকে হুগলী মহসিন কলেজে বদলি করা হয়। এরপরের

বছর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগে প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৪৮ সালে তিনি রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁর মূল

লেখাপড়া রসায়নের উপর হলেও অধ্যাপনা কাজের ফাঁকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর

নানা সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে

তিনি সরকারের অধীনে সিভিল ডিফেন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে

তিনি বাংলা ও সিকিমের সিভিল ডিফেন্স এর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে অধিষ্ঠিত হন।

অধ্যাপনার পাশাপাশি এই দায়িত্বও তিনি সুষ্ঠুরূপে পালন করেন। পাশাপাশি তিনি

ডেভিড হেয়ার কলেজে পাঠদান ও স্নাতক , স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন

শিক্ষার্থীদের অভিসন্দর্ভ তদারক করতেন। কর্মজীবনের এই সকল ব্যস্ততার মধ্যেও

তিনি গবেষণাকে আঁকড়ে রেখেছিলেন সবসময়। নির্মল কুমার সেন পোস্ট ডক্টরেট

পর্যায়ে গবেষণা করার জন্য বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগারে

উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণাকার্য সম্পন্ন করেন। লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিখ্যাত বিজ্ঞানী থমাস পার্সি হিলডিচের গবেষণাগারে তিনি তাঁর পোস্টডক্টরেট

গবেষণা সম্পন্ন করেন। এখানে থাকার সময় তিনি প্রাকৃতিক চর্বি সংশ্লেষণ এবং

এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করেন। পরবর্তীতে

সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী পল ক্যারের – এর

গবেষণাগারেও তিনি পোস্ট ডক্টরাল গবেষক হিসেবে যোগদান করেনরসায়নের মানুষ

হওয়ায় প্রথম দিকে তিনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের সংশ্লেশণ, উৎপাদন

প্রক্রিয়া নিয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর গবেষণার বিষয় আরও

বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় হওয়া শুরু করে ।

১৯৪৯ সালে তখনকার রাজ্য সরকার তাঁকে ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কে উচ্চতর

প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাজ্যে প্রেরণ করে। সেই সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি অপরাধ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা ও

পাশাপাশি ফরেনসিক সায়েন্স বিষয়ক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ

করেছিলেন। যুক্তরাজ্যে যাওয়ার পর প্রফেসর সেন লণ্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ

ল্যাবরেটরি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগার ও

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ

করেন। দেশে ফেরার পর ১৯৫২ সাল অব্দি তিনি ছিলেন কলকাতা পুলিশ বিভাগের

ফরেনসিক সায়েন্স বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অনুরোধে

তিনি একটি ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি গঠন ও গবেষণাকাজের জন্য একটি

পরিকল্পনার খসড়া তৈরি শুরু করেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই ১৯৫৩ সালের জুন

মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজ্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি। এই ল্যাবরেটরিটি

পরিচালনার ভারও ন্যস্ত হয় তাঁর উপর।

নির্মল কুমার সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরেনসিক সায়েন্সের এই গবেষণাগারটি

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় , সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম হিসেবে বিবেচিত আর তাই

এই উপমহাদেশে ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কিত গবেষণায় অধ্যাপক সেন কেবলমাত্র

উল্লেখযোগ্যই নন, পথিকৃৎ ও বটে। সেই সময় তাঁর এই ল্যাবে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই

, দিল্লী, সিকিম, ওড়িশা থেকেও নানা ধরণের জটিল কেস আসত সমাধানের সূত্র

উদ্ধার করবার জন্যে।

শুধুমাত্র ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেই অধ্যাপক সেন বসে

থাকেননি। যেহেতু অপরাধীদের কৃত অপরাধ বিভিন্ন প্যাটার্নে পরিবর্তিত হয়

সেহেতু তিনিও গবেষণার মাধ্যমে অপরাধের সূত্র উদঘাটনের বিভিন্ন পন্থা

আবিষ্কারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কিত গবেষণায়

নির্মলকুমার সেনের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায়

নরকঙ্কাল থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষকে শনাক্ত করবার কৌশল আবিষ্কারের

ব্যাপারটি। অজ্ঞাতপরিচয় কোন মানুষের কঙ্কালের চেহারা খুলির আকৃতি,

চক্ষুকোটরের বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রভৃতিকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে ওই ব্যক্তির

প্রকৃত চেহারাকে খুঁজে পাওয়া ই ছিল তাঁর এই অভিনব গবেষণার উদ্দেশ্য। তাঁর

এই গবেষণাপত্র ” Identification by superimposed photographs” শিরোনামে

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে International Criminal Police Review জার্নালে প্রকাশিত

হয়। পাশাপাশি ফরেনসিক সায়েন্স গবেষণা সম্পর্কিত তাঁর অন্যান্য গবেষণা ও

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন একের পর এক প্রকাশিত হয় কলকাতা পুলিশ জার্নালে ও

“জ্ঞান-বিজ্ঞান” পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। তিনি ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কে

তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য পুয়ের্তো রিকোতে লিগাল মেডিসিন ও ফরেনসিক সায়েন্স

সম্পর্কিত প্রথম আমেরিকান কনফারেন্সেও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বে সেই সময়ের বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর অপরাধের সমাধান করা সম্ভব

হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বেলারানি মৃত্যু রহস্য (১৯৫৪)- এর কথা। এই

অপরাধের জট খুলে সমাধানে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্মল কুমার সেনের সন্ধানী ও

বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও মৌলিক গবেষণা প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

তাঁর দ্বারা ই ফ্লোরোসেন্ট বা প্রতিপ্রভ বিকিরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকের

চেক জালিয়াতির মত অপরাধের সূত্র উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া দীনদয়াল

মৃত্যু রহস্য ( ১৯৬৭ ), এটর্নি জেনারেল হেম সান্যাল মার্ডার কেস সহ

বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর অপরাধের সমাধান প্রক্রিয়ায় অধ্যাপক সেনের ভূমিকা ছিল

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কিত গবেষণাকালীন বিভিন্ন সময়ে

তিনি বেশ কিছু মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তাঁর আরেকটি

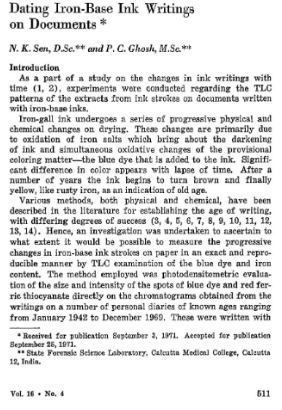

উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে কালিতে লেখা কাগজের কোন ডকুমেন্ট থেকে অপরাধের সূত্র

খুঁজে বের করা। কালি দিয়ে লেখা কাগজের ডকুমেন্ট কত দিনের পুরনো ,

ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যবহার করে তা উদ্ভাবনের অভিনব উপায় আবিষ্কার করেছিলেন

তিনি। তাঁর এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল জার্নাল অফ ফরেনসিক সায়েন্সে ১৯৭১

সালে। সেই সময়ে ফরেনসিক সায়েন্সের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই কাজটি মাইলফলক

হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও দেশ বিদেশের বহু গবেষণা পত্রিকায় অধ্যাপক সেন এর

গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গবেষণা জীবনের দিকে তাকালে বোঝা যায় তাঁর

প্রথম দিককার গবেষণাগুলি জৈব ও প্রাকৃতিক রসায়নের উপর হলেও শেষ ভাগের

অধিকাংশ গবেষণাপত্রই ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কীয়। কিন্তু এ কথা বলতেই হয়

ফরেনসিক সায়েন্স সম্পর্কিত তাঁর গবেষণাকর্মগুলি অন্য মাত্রা পেয়েছে কারণ

তাঁর এই গবেষণাতে যুগপৎ মেলবন্ধন ঘটেছে রসায়নবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা

প্রক্রিয়ার।

চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর অধ্যাপক সেন প্রায় তিন বছর এমিরেটাস সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন

” কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, ইণ্ডিয়া” তে । রসায়নবিজ্ঞান এবং ফরেনসিক সায়েন্সে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রির ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হন ১৯৫০ সালে। এর পরের বছর ই তিনি ইন্ডিয়ান সায়েন্স আকাদেমির ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালে ইন্ডিয়ান আকাদেমি অফ ফরেনসিক সায়েন্স তাঁকে ফেলো হিসেবে নির্বাচিত করে।

” কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, ইণ্ডিয়া” তে । রসায়নবিজ্ঞান এবং ফরেনসিক সায়েন্সে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রির ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হন ১৯৫০ সালে। এর পরের বছর ই তিনি ইন্ডিয়ান সায়েন্স আকাদেমির ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালে ইন্ডিয়ান আকাদেমি অফ ফরেনসিক সায়েন্স তাঁকে ফেলো হিসেবে নির্বাচিত করে।

তবে উজ্জ্বল গবেষণা জীবন, সাফল্যমণ্ডিত কর্মজীবন ছাড়াও অধ্যাপক সেনের

খেলাধুলায় ও সঙ্গীতে ছিল অসামান্য দক্ষতা। ছাত্রজীবনে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি

লাভের খবর সেই সময়ের বহুল প্রচারিত অমৃত বাজার পত্রিকা প্রকাশ করেছিল

এভাবেঃ

” The degree of Doctor of Science has recently been conferred on Mr.

Nirmal Kumar Sen, Lecturer of Dacca Intermediate College in Chemistry,

by the Dacca University. Dr. Sen is well known in Dacca as a good

cricketer and a musician. By his achievement Dr. Sen has shown that play

and study can really go side by side in the Bengalees.”

(A New D.Sc., Our Own Correspondent, Dacca, Nov.30)

(A New D.Sc., Our Own Correspondent, Dacca, Nov.30)

এই খবরটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন বাঙলায় তথা ভারতীয় উপমহাদেশে

ব্রিটিশেরা রাজত্ব করছিল । পরাধীন বাঙলায় একজন বাঙালির এই অসামান্য

সাফল্যের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। একই ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় কৃতী,

অপরদিকে খেলার জগতে ও সংগীত জগতে সমান দক্ষ- এ ধরণের সব্যসাচীর ভূমিকায়

থাকতে পারেন, তারই অসংখ্য প্রমাণে পূর্ণ হয়ে আছে নির্মলকুমার সেনের সমগ্র

জীবন।

জীবন সায়াহ্নে এসেও অধ্যাপক সেন নানা ভাবে ফরেনসিক গবেষণায় মূল্যবান

উপদেশ কিংবা বিবিধ সহযোগিতার মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ১৬ অক্টোবর

তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফরেনসিক সায়েন্স ও রসায়নবিজ্ঞানে যুগপৎ দক্ষ এই

বাঙালি বিজ্ঞানী আমাদের বিস্মৃতির মেঘে অনেকখানি ঢেকে গেলেও বিজ্ঞানের

স্মৃতির আকাশে আজও তিনি এতটুকু ম্লান হন নি ।

রেফারেন্সঃ

1. Biographical Memoir of Nirmal Kumar Sen, written by Asima Chatterjee (www.insaindia.res.in)

2. Sen, N.K. and Ghosh, P.C., 1971. Dating iron-base ink writings on documents. Journal of forensic sciences, 16(4), pp.511-520.

পরিশিষ্ট

নির্মল কুমার সেন রচিত উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র “Dating iron-base ink writings on documents”

Abstract:

A new method for thin-layer chromatography evaluation of progressive oxidative changes of the blue dye and Fe content in the ink strokes on documents of known ages written with iron-base inks is described. The method is a photodensitometric evaluation of the size and intensity of the spots of blue dye and red ferric thiocyanate directly on the chromatograms. Ink samples were obtained from a number of personal diaries of known ages ranging from Jan. 1942 to Dec. 1969. They were written with the same type of ink on almost the same kind of paper and were stored under similar conditions. This method may prove to be of forensic importance in determination of the age of documents bearing such ink.

A new method for thin-layer chromatography evaluation of progressive oxidative changes of the blue dye and Fe content in the ink strokes on documents of known ages written with iron-base inks is described. The method is a photodensitometric evaluation of the size and intensity of the spots of blue dye and red ferric thiocyanate directly on the chromatograms. Ink samples were obtained from a number of personal diaries of known ages ranging from Jan. 1942 to Dec. 1969. They were written with the same type of ink on almost the same kind of paper and were stored under similar conditions. This method may prove to be of forensic importance in determination of the age of documents bearing such ink.

(Sen, N.K. and Ghosh, P.C., 1971. Dating iron-base ink writings on documents. Journal of forensic sciences, 16(4), pp.511-520.)

লেখক: অতনু চক্রবর্তী