মাত্র দুটি উপন্যাস আর হাতেগোনা কয়েকটি ছোটগল্প লিখে বাংলা সাহিত্যের

অন্যতম সেরা লেখকের আসনে বসে যাওয়ার কাজটি মোটেই সহজ নয়। কিন্তু উপন্যাস

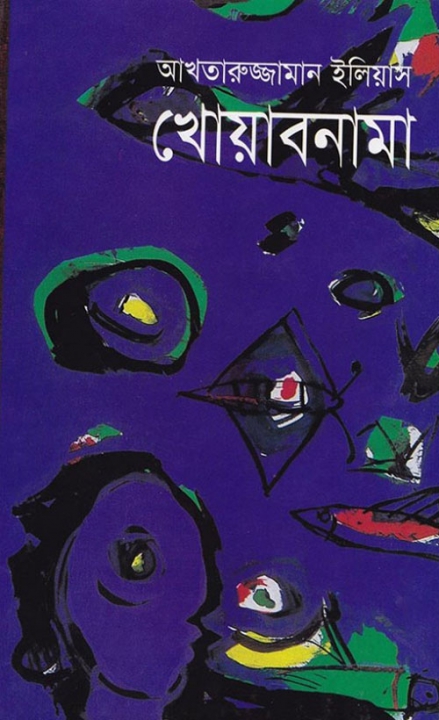

দুটির একটি যদি হয় ‘চিলেকোঠার সেপাই’, আর অন্যটি যদি হয় ‘খোয়াবনামা’, তাহলে

হয়তো সম্ভব। কারণ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে যে তার লেখা শব্দ কিংবা বাক্যের

কলেবরে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য ব্যপার, তা তিনি তার লেখার গুণগত ব্যাপ্তি

দিয়েই প্রমাণ করে গেছেন।

এই দুই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে খুব সচেতনভাবেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের গতিপথে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছেন। মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে লেখা এই উপন্যাস দুটোকে একটু গভীর থেকে দেখলেই বোঝা যায়, এগুলোতে কোনো ব্যক্তি কিংবা ইতিহাস নয়, বরং একেকটি জনপদই যেন নায়কের ভূমিকায়। সমকালীন উপন্যাস রচনায় এমন মুন্সিয়ানাই তাকে পরিণত করেছে ধরাবাঁধা কাঠামোর বাইরের উপন্যাসিকদের ধ্রুবতারা হিসেবে। তার দেখানো পথ ধরেই বাংলা সাহিত্য বহুদূর হেঁটে যাবে, তা বুঝতে আর কারো বাকি ছিলো না। পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, ইলিয়াসের শব্দচয়নে যে নতুন করে বাংলা উপন্যাসের পুর্নজন্ম হচ্ছে তা নিয়ে লিখেছিলেন,

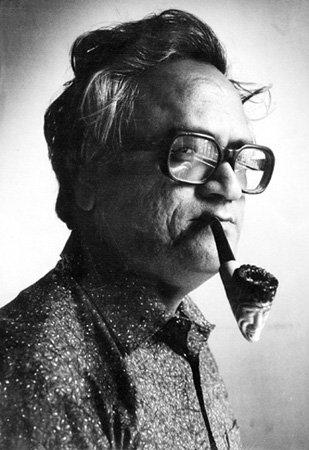

আখতারুজ্জামান

ইলিয়াসের জন্ম ১৯৪৩ সালে, বাবা বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস মুসলিম লীগের

রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। বগুড়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন

করেছেন তিনি। তাই ইলিয়াস তার রাজনীতির প্রথম পাঠ নিঃসন্দেহে তার বাবার

কাছেই পেয়েছিলেন। দেশভাগের সেই উত্তপ্ত সময়টাতে তিনি বড় হয়েছেন, বুঝতে

শিখেছেন। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট লক্ষ-কোটি মানুষের কান্নার রোল তার অন্তরেও

বাসা বেঁধেছিল। পরবর্তীকালে তার রচনায় নানাভাবে চিত্রায়িত হয়েছে এই

দৃশ্যপট।

আখতারুজ্জামান

ইলিয়াসের জন্ম ১৯৪৩ সালে, বাবা বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস মুসলিম লীগের

রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। বগুড়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন

করেছেন তিনি। তাই ইলিয়াস তার রাজনীতির প্রথম পাঠ নিঃসন্দেহে তার বাবার

কাছেই পেয়েছিলেন। দেশভাগের সেই উত্তপ্ত সময়টাতে তিনি বড় হয়েছেন, বুঝতে

শিখেছেন। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট লক্ষ-কোটি মানুষের কান্নার রোল তার অন্তরেও

বাসা বেঁধেছিল। পরবর্তীকালে তার রচনায় নানাভাবে চিত্রায়িত হয়েছে এই

দৃশ্যপট।

বাবা-মায়ের

কাছে প্রাথমিক শিক্ষা আর বগুড়া জিলা স্কুলে পড়া ইলিয়াস ইন্টারমিডিয়েট পড়ার

জন্য ভর্তি হলেন ঢাকা কলেজে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স,

মাস্টার্স। জোরেশোরে লেখালেখি না করলেও ইলিয়াস বসে ছিলেন না। আশপাশের যা

কিছুই তাকে নাড়া দিতো, তা নিয়েই লেখার চেষ্টা করেতেন। দশম শ্রেণির ছাত্র

থাকাকালেই সওগাত পত্রিকায় তার ছোটগল্প প্রকাশিত হয়।১

ষাটের দশকে যখন সাহিত্যজগতে ইলিয়াসের পদচারণা শুরু হয়, ততদিনে পূর্ব বাংলার বাংলা সাহিত্য নিজের খুঁটিতে দাঁড়িয়ে গেছে। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন ভারতবাসী ক্লান্ত, ঠিক তখনই দেশভাগের করাল গ্রাসে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় পুরো উপমহাদেশ।

আর এই উপাদানগুলো থেকে শক্তিশালী বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তা অনেকটাই অনাদরে থেকে গেল। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের খ্যাতিমান বাংলা কথাসাহিত্যিকদের প্রায় সবার গল্প আর উপন্যাসে গ্রামের চেহারা অনেকটাই শোচনীয়। রাজনৈতিক পটভূমিতে বাংলাদেশের গ্রামের কিংবা সমাজের প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণ যে উপেক্ষিত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অবশ্য স্রোতের বিপরীতে হেঁটে জেগে উঠা গ্রামের কথা, সমাজ আর সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে প্রান্তিক মানুষের আখ্যানকে তুলে ধরেছিলেন।

১৯৬০

সালে সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত ‘স্বগত মৃত্যুর পটভূমি’ গল্পের মধ্য দিয়েই

ইলিয়াস জানান দিয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ আসছে। যে যুগে মানুষের

অনুভূতি, দুঃখ-যন্ত্রণা কিংবা মনোজাগতিক ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিয়েই চরিত্রকে

চিত্রায়ন করা হবে। এই ধরনের বর্ণনা পাঠককে যেমন চিন্তার খোরাক দেবে, ঠিক

তেমনি শব্দের বুননে সমকালকেও অবধারিতভাবেই সামনে নিয়ে আসবে।

১৯৬০

সালে সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত ‘স্বগত মৃত্যুর পটভূমি’ গল্পের মধ্য দিয়েই

ইলিয়াস জানান দিয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ আসছে। যে যুগে মানুষের

অনুভূতি, দুঃখ-যন্ত্রণা কিংবা মনোজাগতিক ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিয়েই চরিত্রকে

চিত্রায়ন করা হবে। এই ধরনের বর্ণনা পাঠককে যেমন চিন্তার খোরাক দেবে, ঠিক

তেমনি শব্দের বুননে সমকালকেও অবধারিতভাবেই সামনে নিয়ে আসবে।

তবে এই ব্যাপারটি যে ইলিয়াস একাই বাংলা সাহিত্যে চর্চা করছিলেন, ব্যাপারটি কিন্তু মোটেও সেরকম নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে এই অনুসূক্ষ্ম মনোজাগতিক বিশ্লেষণের ধারা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারপরে আবারও তা ঝিমিয়ে পড়ে। জেমস জয়েস আর গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের মতো খ্যাতিমান সাহিত্যিকেরাও তাদের গল্প আর উপন্যাসে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইলিয়াসও এদের সবার কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার সহকর্মী এবং বন্ধু শওকত আলী বলেছিলেন, “জয়েস ছিলেন ইলিয়াসের একজন প্রিয় লেখক, তেমনি ছিলেন মার্কেজও।” তাই অনেকেই জেমস জয়েসের ইউলিসিসের ছাপ খুঁজে পেয়েছেন চিলেকোঠার সেপাইয়ের চিত্রপট উপস্থাপনা আর চরিত্রগুলোর মনোজাগতিক রসায়ন বিশ্লেষণের গভীরতায়।

ইলিয়াসের

লেখালেখির শুরুর সময় থেকেই পূর্ব বাংলায় চলছিল অস্থির সময়। ঊনসত্তরের

গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ তার লেখনীতে বেশ

ছাপ ফেলেছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার বেশ কয়েকটি আলোচিত ছোটগল্পও আছে। আর এই

তালিকায় সবার আগে চলে আসে ‘রেইনকোট’ গল্পটির নাম। মুক্তিযুদ্ধের

সময়কালে রসায়নের প্রভাষক নূরুল হুদার দ্বিধাদ্বন্দ্বের মনস্তত্ত্ব নিয়েই

গড়ে উঠেছে এই গল্পের দৃশ্যপট। লড়াই না করে বরং সাধারণভাবে গোলমালকে পাশ

কাটিয়ে বেঁচে থাকার আকুতি নিয়ে দিনাতিপাত করা নুরুল হুদা কি গল্পের নায়ক?

নাকি মুক্তিযুদ্ধে চলে যাওয়া শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটিই নায়ক? তবে পাঠকদের

মতে সবাইকে ছাপিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক দর্শনই হয়ে উঠেছে

গল্পের প্রধান চারিত্রিক নায়ক।

ইলিয়াসের

লেখালেখির শুরুর সময় থেকেই পূর্ব বাংলায় চলছিল অস্থির সময়। ঊনসত্তরের

গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ তার লেখনীতে বেশ

ছাপ ফেলেছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার বেশ কয়েকটি আলোচিত ছোটগল্পও আছে। আর এই

তালিকায় সবার আগে চলে আসে ‘রেইনকোট’ গল্পটির নাম। মুক্তিযুদ্ধের

সময়কালে রসায়নের প্রভাষক নূরুল হুদার দ্বিধাদ্বন্দ্বের মনস্তত্ত্ব নিয়েই

গড়ে উঠেছে এই গল্পের দৃশ্যপট। লড়াই না করে বরং সাধারণভাবে গোলমালকে পাশ

কাটিয়ে বেঁচে থাকার আকুতি নিয়ে দিনাতিপাত করা নুরুল হুদা কি গল্পের নায়ক?

নাকি মুক্তিযুদ্ধে চলে যাওয়া শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটিই নায়ক? তবে পাঠকদের

মতে সবাইকে ছাপিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক দর্শনই হয়ে উঠেছে

গল্পের প্রধান চারিত্রিক নায়ক।

মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের অস্থির সময়ে সমাজের প্রান্তিক মানুষের চিন্তা, হতাশাকেও পরম মমতায় বন্দী করেছেন ইলিয়াস। অপ্রাপ্তির নৈরাশ্য, যুব সমাজের অস্থিরতা, স্বার্থপরতা আর সামগ্রিক ফলাফল হিসেবে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক সংকট নিয়ে তিনি রচনা করেন ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’।

বাংলা

কথাসাহিত্যের পাঠকের একটি বড় অংশ যেহেতু মধ্যবিত্ত, তাই বাংলা ছোটগল্পই

হোক কিংবা উপন্যাসই হোক, সেখানে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য ছিল। নিম্নবিত্তের

চিন্তা-চেতনা, চাওয়া-পাওয়া কিংবা ভাষা সবই ছিল যেন অনাকাঙ্ক্ষিত।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও সেই মধ্যবিত্তের গণ্ডি ভেঙে

দিলেন। ভাষারীতিতে নিয়ে এলেন অভিনব পরিবর্তন। অভূতপূর্ব এই পরিবর্তনকে

সম্বল করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও এসেছে ব্যাপক

পরিবর্তন। তাই ‘সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু’ প্রবন্ধে ইলিয়াস জোর দিয়ে বলেছিলেন,

বাংলা

কথাসাহিত্যের পাঠকের একটি বড় অংশ যেহেতু মধ্যবিত্ত, তাই বাংলা ছোটগল্পই

হোক কিংবা উপন্যাসই হোক, সেখানে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য ছিল। নিম্নবিত্তের

চিন্তা-চেতনা, চাওয়া-পাওয়া কিংবা ভাষা সবই ছিল যেন অনাকাঙ্ক্ষিত।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও সেই মধ্যবিত্তের গণ্ডি ভেঙে

দিলেন। ভাষারীতিতে নিয়ে এলেন অভিনব পরিবর্তন। অভূতপূর্ব এই পরিবর্তনকে

সম্বল করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও এসেছে ব্যাপক

পরিবর্তন। তাই ‘সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু’ প্রবন্ধে ইলিয়াস জোর দিয়ে বলেছিলেন,

যে

পা নিয়ে পুরান ঢাকার অলিগলি থেকে শুরু করে সারাদেশে চষে বেড়িয়ে সাধারণ

মানুষের স্বপ্ন আর মনস্ততত্ত্বের গল্প লিখেছেন ইলিয়াস, শেষ জীবনে সেই পা

দু’টির একটি তার কাছ থেকে কেড়ে

নিয়েছিলো ক্যান্সার। অসুস্থ হয়েও লেখালেখি চালিয়ে গেছেন। মনের জোর দিয়েই

বাংলা সাহিত্যকে আরেকটু সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু

মাত্র ৫৪ বছর বয়সেই থামতে হয় বাংলা সাহিত্যে নিচুস্তরের মানুষের কথা তুলে

আনা অনন্য এই কলমযোদ্ধাকে। ১৯৯৭ সালে যাওয়ার আগে বাংলা সাহিত্যে অসামান্য

অবদানের জন্য তাকে ভূষিত করা হয়েছে ‘বাংলা একাডেমি পুরস্কার’, ‘সাদত আলী

আখন্দ পুরস্কার’, ‘আনন্দ পুরস্কার’ সহ অসংখ্য পুরস্কার আর সম্মাননায়। নিজের

সাহিত্যসৃষ্টির ব্যপারে তার অভিমত ছিলো অনেকটা এরকম,

লেখক: শাহ্ মো: মিনহাজুল আবেদীন

তথ্যসূত্র:

সাহা, করুণা রাণী (২০১৫)। ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যে জীবন ও সমকাল’; পৃষ্ঠা: ৮-১৩

ফিচার ইমেজ: Daily Sun

এই দুই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে খুব সচেতনভাবেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের গতিপথে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছেন। মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে লেখা এই উপন্যাস দুটোকে একটু গভীর থেকে দেখলেই বোঝা যায়, এগুলোতে কোনো ব্যক্তি কিংবা ইতিহাস নয়, বরং একেকটি জনপদই যেন নায়কের ভূমিকায়। সমকালীন উপন্যাস রচনায় এমন মুন্সিয়ানাই তাকে পরিণত করেছে ধরাবাঁধা কাঠামোর বাইরের উপন্যাসিকদের ধ্রুবতারা হিসেবে। তার দেখানো পথ ধরেই বাংলা সাহিত্য বহুদূর হেঁটে যাবে, তা বুঝতে আর কারো বাকি ছিলো না। পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, ইলিয়াসের শব্দচয়নে যে নতুন করে বাংলা উপন্যাসের পুর্নজন্ম হচ্ছে তা নিয়ে লিখেছিলেন,

“এ এক নতুন বাংলা ভাষা, শহরের ধুলো-কাদা-মবিল-আবর্জনা-হঠাৎ ধনীর বর্বর অসভ্যতা আস্তাকুঁড়ের মানুষদের বারুদ হয়ে ওঠার ভাষা। শহরের নিচুতলার সমাজের মানুষের বাংলা ভাষা এমন ইজ্জত পায়নি সাহিত্যে। যেমন দেখার চোখ, তেমনি স্বচ্ছ ও কঠিন রাজনীতিক বিশ্বাস, তেমনি ধারালো হিউমার।”তবে শুধু উপন্যাসেই যে তিনি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন তা নয়, বাংলা সাহিত্যের মুমূর্ষু ছোটগল্পকে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্বও যেন তার কাঁধেই পড়েছিল।

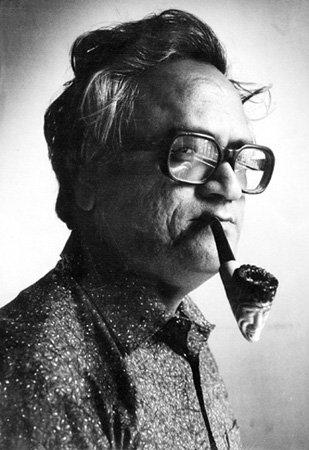

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস; Source: arts.bdnews24.com

NewsletterSubscribe to our newsletter

and stay updated.

ষাটের দশকে যখন সাহিত্যজগতে ইলিয়াসের পদচারণা শুরু হয়, ততদিনে পূর্ব বাংলার বাংলা সাহিত্য নিজের খুঁটিতে দাঁড়িয়ে গেছে। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন ভারতবাসী ক্লান্ত, ঠিক তখনই দেশভাগের করাল গ্রাসে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় পুরো উপমহাদেশ।

আর এই উপাদানগুলো থেকে শক্তিশালী বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তা অনেকটাই অনাদরে থেকে গেল। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের খ্যাতিমান বাংলা কথাসাহিত্যিকদের প্রায় সবার গল্প আর উপন্যাসে গ্রামের চেহারা অনেকটাই শোচনীয়। রাজনৈতিক পটভূমিতে বাংলাদেশের গ্রামের কিংবা সমাজের প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণ যে উপেক্ষিত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অবশ্য স্রোতের বিপরীতে হেঁটে জেগে উঠা গ্রামের কথা, সমাজ আর সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে প্রান্তিক মানুষের আখ্যানকে তুলে ধরেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল, আহমদ ছফা এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস; Source: সুশীল চন্দ্র সিংহ, বাংলামোটর, ঢাকা।

তবে এই ব্যাপারটি যে ইলিয়াস একাই বাংলা সাহিত্যে চর্চা করছিলেন, ব্যাপারটি কিন্তু মোটেও সেরকম নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে এই অনুসূক্ষ্ম মনোজাগতিক বিশ্লেষণের ধারা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারপরে আবারও তা ঝিমিয়ে পড়ে। জেমস জয়েস আর গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের মতো খ্যাতিমান সাহিত্যিকেরাও তাদের গল্প আর উপন্যাসে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইলিয়াসও এদের সবার কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার সহকর্মী এবং বন্ধু শওকত আলী বলেছিলেন, “জয়েস ছিলেন ইলিয়াসের একজন প্রিয় লেখক, তেমনি ছিলেন মার্কেজও।” তাই অনেকেই জেমস জয়েসের ইউলিসিসের ছাপ খুঁজে পেয়েছেন চিলেকোঠার সেপাইয়ের চিত্রপট উপস্থাপনা আর চরিত্রগুলোর মনোজাগতিক রসায়ন বিশ্লেষণের গভীরতায়।

চিলেকোঠার সেপাই এর প্রচ্ছদ; Source: ebanglalibrary.com

মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের অস্থির সময়ে সমাজের প্রান্তিক মানুষের চিন্তা, হতাশাকেও পরম মমতায় বন্দী করেছেন ইলিয়াস। অপ্রাপ্তির নৈরাশ্য, যুব সমাজের অস্থিরতা, স্বার্থপরতা আর সামগ্রিক ফলাফল হিসেবে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক সংকট নিয়ে তিনি রচনা করেন ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’।

‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ এর প্রচ্ছদ; Source: somewhereinblog.net

“আজ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু যে মধ্যবিত্ত আজ তাদের ‘মুক্তির জন্য স্থিরসংকল্প’, তাদের ‘শ্রমজীবী নিম্নবিত্তের সঙ্গে যোগাযোগ’ রাখতে হবে।”আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে কিংবদন্তী বলে বিবেচিত হবেন, সেটি হলো ‘খোয়াবনামা’। বগুড়ার কাছাকাছি কোনো এক কালাৎহার বিল আর এর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে সাধারণ কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ঘটনাগুলো এই উপন্যাসে আবর্তিত হতে থাকলেও, ইলিয়াস সেখানে তেভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতভাগের ঐতিহাসিক ঘটনাকে যোগ করেছেন সুনিপুণভাবে। অতীতের পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ আর ফকির বিদ্রোহের ফলে মানুষের জীবন আর চিন্তায় পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করেছেন। ভারত বিভাগের ফলে সৃষ্ট সমস্যা প্রান্তিক মানুষকে কীভাবে জর্জরিত করেছে, সেই ব্যাপারটিকেও তুলে এনেছেন তিনি খোয়াবনামায়।

‘খোয়াবনামা’র প্রচ্ছদ; Source: gobanglabooks.com

চিরচেনা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস; Source: wikimedia commons

“আমার সময়ের দেওয়ালের ভেতর আমি শুধু হাঁসফাঁস করি। এভাবে বাঁচা মুশকিল। তাই কোনো বড় কিছু করার জন্যে নয়, এমনি বাঁচার তাগিদে, নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দেওয়ালের ওপারটা দেখার চেষ্টা করি।”

লেখক: শাহ্ মো: মিনহাজুল আবেদীন

তথ্যসূত্র:

সাহা, করুণা রাণী (২০১৫)। ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যে জীবন ও সমকাল’; পৃষ্ঠা: ৮-১৩

ফিচার ইমেজ: Daily Sun